老包头慢时光 | 西口民俗的形成

“一方水土一方人”、“十里不同风,百里不同俗”,“民俗”二字指与其相连的“民风”、“风俗”、“风土”、“习俗”,有关民族记载的“岁时记”、“风俗志”等。

中国民俗学会副会长、中央民族大学陶立璠教授编撰的《中国民俗大系》是中国现代民俗学的志学通书,分省立卷,全套共31卷,填补了中国民俗志的空白。到了20世纪,民俗文化列入非物质文化遗产的保护行列,受到空前的重视,从而发掘新的民俗文化,这是繁荣和发展文化的一个重要课题。

浩如烟海的中国民俗文化,灿若繁星,无论采撷下哪一颗来,都熠熠发光,是我们挖掘不尽采伐不完的瑰丽的宝石巨矿。而西口民俗这颗新星确有着它独特的、典型的、不可替代的光辉在闪烁着历史的和现代的光芒。

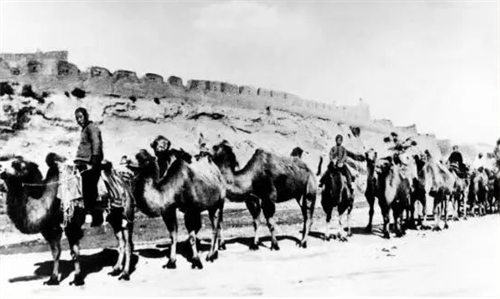

走西口的传奇色彩,西口文化的必然形成,导致着西口民俗的特性、特征的独特性。

晋陕冀大量移民的流入,几百年、上千年,而形成规模的约近300年。几代人,十几代人,几十代人,前赴后继,不断涌来,带来的不仅是农耕技术,手工业技艺,商业理念和经营方式,最主要的带来的是千科百种的文化。其中民俗文化是最最基础的,最最普及的,最最先落户先扎根的文化。

在走西口的移民当中,以山西移民为主流,一是与蒙古地相邻,二是从历史上就有着千丝万缕的联系。

山西是我国古老文明的发祥地,移民到口外,以血统、文化背景和经济利益为纽带融和在一起,聚居在一起,有了包头各地的山西群居的代州营子、定襄巷等等,几乎整个山西省的市市县县都有移民在口外,在包头市都有移民迁入,而且落地生根,繁衍后代,成为包头市新的居民。

到了新的世纪,他们干脆就成了“包头人”了。而所有的山西移民聚集的村落,虽然称为代州营子、忻州营子等等,而整个民俗的变化再不是代州、忻州的民俗,而是与马背上逐水草而居的蒙古民族彻底融和形成了新的西口民俗。

她有着浓浓的口里山西的民俗民情民风,也有着草原马背上、蒙古包里的草原风,大漠情。这种新的民俗、民情、民风不仅影响着口里口外,也影响着整个中华文化,中华民俗文化。

她带着山西人民的艰苦、勤奋、精细、精练的汉民族风情,又传承了草原蒙古民族豪放、剽悍、包容、宽厚的粗犷民风。按中国文化大家余秋雨的说法,是北魏的入主中原,才成就了大唐盛世。

来源:包头发布

-

- 网络地图 相关链接

- 版权声明 联系我们

- 网站维护:敕勒川博物馆 网站建设:包头市汇科新创信息传媒有限公司

- 蒙ICP备2021004239号 公安备案号73819273812993